2014年4月に大阪大学ASEANセンター長に着任されたratik理事の望月太郎さんが、3年間にわたるタイ・バンコクでの任務を終えて2017年4月に帰任、再び、大阪大学大学院文学研究科に戻ってこられました。元々、大阪大学ASEANセンター(現 ASEAN拠点)は「同地域からの優秀な留学生の獲得を目的として、現地でのネットワークを生かした広報活動」を行うことを第一義に設置され、その他にも「海外同窓会活動の支援」「ASEAN地域における情報収集・現地機関との連携」などを具体的な活動内容として運営されていると大学HPでは紹介されています。ご着任後のご様子は、Facebook等でも追っていましたが、望月さんの現地でのご活動には、センターの枠組みにどどまらない広がりを感じていました。

3年間のバンコクでのご活動や今後のご研究についてのみならず、望月さんの世界観が垣間見られるお話をお聞きすることができました。〔ratik・木村 麻子、木村 健〕

市場競争の中での哲学

ratik:望月さんは、国立大学の独立行政法人化に反対する運動に参画されていましたが、2004年4月、国立大学は国立大学法人となりました。法人化以降の大学での哲学をめぐる状況はいかがですか?

望月さん:当時、危惧していたことが全て現実化しつつあります。

哲学をはじめ人文系の教員・研究者ポストの削減が進んでいます。大阪大学文学部・大学院文学研究科でも、定年退職した先生の後継者を迎え入れるのに各科で長い順番待ちが生じるなど、かつての研究・教育体制を維持できなくなっています。また若手研究者は、運よく研究職に就けたとしても、その多くが雇用期間が限られた不安定なものであり、年齢を重ね契約満了した後の再就職も非常に不透明な状況になっています。賢明な若者が、この分野に進学するのを避けるのも無理のない話です。

幾ばくかの大学人が反対の声を上げたのですが、私たちは大勢として法人化へと舵を切ってしまいました。ただ、独立行政法人となった以上、大学での研究・教育も市場競争の世界で行っていくしかありません。

法人化の道に進んだ時点で、哲学の大学院が、研究者の養成を専らとする時代は終わったと感じています。今までの、閉じられた環境で、精密に本を読み解くというスタイルだけでは修了後の展望も描けず、志願者が減少し、学問としても先細りしていきます。もうちょっとダイナミックに考えて、グローバルに活躍できるような人を育てる哲学教育をしていかなくてはいけないと思います。腹を括って、既存の大学の哲学教育を思いきった仕方で刷新する必要があるでしょう。社会の中には哲学という学問のニーズは潜在的にはあるはずですが、それを明確に捉え切れておらず、需要に結び付けられない状況です。

社会と人間の「腐敗(コラプション)」に向き合う哲学

望月さん:例えば、現在、世界的な規模で腐敗、汚職がまかり通っていますが、「コラプション(corruption)の哲学」が必要なのではないかと考えています。上から目線で「コラプションが悪い」というだけでは上手くいかないと思います。「コラプション」とは何か、それはどのようなメカニズムで生じるのかを綿密に哲学的に解明することは、社会に必要とされているはずです。ここで「コラプション」と敢えて日本語訳せずに言うのは、単に汚職のように表に出てくる以前に、もっと社会と人間の深いところで進む腐敗が本当の問題であるように思うからです。

corruption /kərʌ́pʃən/

1a 背徳行為; 汚職, 腐敗行為; 贈収賄 (bribery).

b 背徳, 腐敗, 堕落 (depravity).

2 堕落させること, 腐敗化.

3a (言語の)転訛, なまり.

b 崩れた語形.

4 (原文・原稿の)改悪, 変造 (falsification).

5 腐敗 (decomposition).

6 《方言》 膿(うみ) (pus).

7 《古》 堕落[腐敗]を起こさせるもの[原因].

[研究社 新英和大辞典第6版より]

ratik:ratikとしても、日本社会にコラプションがまかり通っていることを実感しており、是非、解明していきたいと思います。

パソコンのデスクトップは、アンコールワット

望月さん:「賄賂」をそれほど悪いものとは思わない感覚や、「忖度」を良しとする風潮は、アジアに共通する「お土産文化」とも関連しているのではないでしょうか。その意味でコラプションの問題は、広くアジア的なテーマであるのかもしれません。コラプションの問題と取り組む教育を行う上で、哲学をどのように使っていけるのか、考えていきたいと思います。

子どもたちの世代に哲学を教える

望月さん:カンボジアでは、日常生活の中でコラプションが横行している状況を度々目の当たりにしました。

UNESCO(当時:現在はUNESCOから離れて、EUBIOS倫理学研究所の主催で行われている)のYouth Peace Ambassador Training Workshopには、2010年に開催された第1回の広島大会から講師として参加しているのですが、その第2回が2011年にカンボジア・プノンペンで開催された時、現地の大学の哲学の先生たちと知り合いになりました。カンボジアでは今も哲学の博士課程は実現していないのですが、当時は修士課程すらなく、大学院の設置に向けた議論にも加わっていました。たまたま、知り合いの先生が運転する自動車に同乗していた際に、大型トラックと接触する交通事故に遭ったのです。はじめは駆けつけた警官を交えて話し合いがなされていたのですが、相手のトラック会社の社長が高級車で乗りつけ、10ドルくらいのお札を警官に渡すと、その警官は立ち去ってしまいました。大した事故ではなかったので、双方で示談交渉が始まり、当時、現地の言葉はよくわからなかったのですが、相手側の社長からは「俺はこんな偉い人を知ってるぞ」といった話が持ち出されると、今度はこちら側の先生が「私は政府の要人と知り合いだ」と応じるような駆け引きがしばし続いた後、ようやく示談が決着したようでした。

その帰り道、運転していたカンボジア人の先生が「カンボジア人は骨の髄まで腐ってる。今の大人の世代はもはや治療の施しようがない。カンボジアをよくするためには、子どもたちの世代に哲学を教えるしかない。何が正しくて、何が正しくないかを自分で考えて判断する力をつけること、批判的にものを考えることを教えられるのは哲学しかない」と言ったんです。その後もカンボジアでは同じように「哲学が必要である」という話をいろいろな立場の人から聞きました。日本では「哲学は役に立たない」「哲学は暇人の道楽だ」といった扱いを受けてきただけに、心を動かされ、この人たちと、ここで共に活動しようと思いました。

プノンペンでの「子供のための哲学」のセッション

ratik:日本でもコラプションはありますが、カンボジアほどあからさまではないのかもしれませんね。しかしながら、ここのところ、毎日、コラプションと考えられるニュースが世間をにぎわしていますから、状況は、悪化していると言わざるを得ないと思います。

望月さん:カンボジアでは内戦が終結してから25年が経ちますが、「平和とは何か」という問題が置かれている次元が日本とは、違います。人々が哲学にすがり、哲学的に考えて解明し、理解するしか、解決のしようのない問題があるのです。

ratik:確かに、カンボジアの内戦の残虐さを思うと、次元が違うということは、理解できます。それにしても、日本は、戦争が終わって、70年以上の時を経て、戦争を自分のものとして実感している人々が最も若い方でも80代になってきていることもあり、あまりにも危機感がなさすぎる状況ですね。

カンボジアに哲学教育を根付かせるために

望月さん:1975年4月から1979年1月まで、クメール・ルージュを中心とする民主カンプチア(ポル・ポト政権)が全土を支配した3年8ヶ月余の間には、多くの知識人が大量虐殺の犠牲となり、カンボジアの教育システムは完全に破壊されました。教員の75%、大学生の96%、生徒の65%が殺されたと言われています。1993年に内戦が終結してから25年が経ち、終結の年に生まれた子どもたちが今、大学院で学ぶような年頃になりました。これから益々、この国では高等教育が必要になってくるのですが、その体制は未だ発展途上です。特に大学院がまだ充分に整備されておらず、カンボジア国内で大学教員・研究者を再生産することができない状況です。ひいては自国内で教育という営みをまわしていくことができないという事態が固定化してしまいます。優秀な子どもたちは、留学して、国へ帰って来ないので、頭脳流出が続いている状況です。

私も以前からカンボジアに哲学の大学院を設立しようと、現地の先生方と取り組みを進めてきましたが、公的機関を動かすのは難しく、なかなか実現しません。

発展途上国における教育開発のための哲学実践

望月さん:現在は「哲学カフェ」や「子どものための哲学」など、まずはできることから哲学実践の取り組みを始めているところです。先日、カンボジアのアートスクールで「子どものための哲学」のセッションを開催した際、その模様を京都大学大学院・総合生存学館の大学院生、横山泰三さんがYoutubeに動画にしてアップしてくれています。ビデオに映っているセッションでは、カンボジアの民話(「カテローク」)を題材にして、子どもたちを対話に導いています。

ratik:遠い海外のことは、想像を超えるものがあり、ビデオで見ると、わかりやすいですね。

望月さん:そうですね。それで、人材養成のための講義用テキストとしても使えるような「発展途上国における教育開発のための哲学実践」を内容にした電子書籍を作ることができないかと考えているところです。

ratik:電子書籍ですと、ビデオや音声なども挿入できます。スマートフォンや、ハンディなビデオカメラが高性能になり、簡単に高画質映像が撮影でき、さらにパソコンひとつあれば、かなりのレベルの編集も簡単にできてしまう時代なのですから、これらを利用しない手はありません。是非お願いします。

望月さん:これまでの哲学の書籍は、自分が今まで書いてきた論文をまとめ上げて作るケースが多かったと思います。また、著者本人は、売れないことを全然気にしていなくて、できあがった本を飾って自己満足していた気がします。でも、誰も読まない本を出してもつまらない。哲学をバックボーンとしつつも、それこそ、グローバルに活躍できる人を育てる際に、実際に役に立つ本を作りたいと思っています。

ratik:哲学は、言葉で論じる学問であったと思いますが、今や、これほど文明の利器が発展しているのですから、状況・文脈に応じて、より読者の理解に資する媒体を利用していくべきでしょうね。

「東南アジア哲学」を構築するプロジェクト

望月さん:私が進めていきたいと考えているもうひとつのプロジェクトは、「東南アジア哲学」の構築です。東南アジアは、インド文明と中国文明に挟まれ、南にはイスラム色の強いインドネシア、マレーシアを有し、ものすごく多様性があってオモシロイところです。まずは「東南アジア哲学」を外野的な興味から明らかにするというアプローチがあります。他方、先ほど紹介したようなカンボジアで子どもたちのための哲学実践に取り組む現地の人々は、内発的な動機からナショナルアイデンティティーをクメールの民話やその底に流れる知恵から再定義したいと考えているのです。彼らは、自国の退廃を目の前にして、「クメール哲学の復興」という名のもとに、優れた規範性や価値観を掘り起こす作業をしているのです。この2つの方向性をうまく融合させて、「東南アジア哲学」とは何かを考えていきたいと思います。

この研究は、今年初め、バンコクで20数年ぶりに偶然再会した京都大学の出口康夫先生と協力して進めるべく、研究費を申請しているところです。出口先生は「分析アジア哲学」と称し、ポスト分析哲学の手法を援用して、従来の西洋論理学では「無意味」とされてしまうような、例えば西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」といった言説の意味を解明する取り組みを進めておられます。研究費の申請が通ったら、このプロジェクトの報告書も従来のようなものではなく、画期的なものにしたいと考えているところです。

ratik:是非よろしくお願いします。助成金から制作費用を賄えるのであれば、無料で公開するスタイルも考えられると思います。そうなると、読み手は、よりアクセスしやすくなるので、研究成果を多くの人が享受しやすくなります。

望月さん:Webページとして、公開することも考えられますね。3年間のプロジェクトが終了したところで、まとめとなるような電子書籍を出版する方法もあるのではないでしょうか。今までの写真と文章による報告書ではなく、ビデオなどを入れたものとすることで、より実感を得られると思います。

例えば、アンコールワットでフィロソフィカル・ウォーク(哲学散歩)をやりましたが、そのビデオを見ることで、読者は模擬体験もできると思います。また、シンポジウムやパネルディスカッションなどを開いたら、これまでは細かく文字起こしをしていたのですが、文章としてではなく、収録ビデオそのものを載せておけば良いのかもしれません。

修士課程を終えてからヨーロッパ(ベルギー、ルーヴァンカトリック大学)に留学して、一番びっくりしたのは、大勢の移民がいるということでした。当時は、不覚にもヨーロッパといえば、当然、西洋人ばかりが住んでいるところだと思っていたのですが、学生の半分ぐらいはヨーロッパ以外の国々からの移民でした。ヨーロッパの現実は、移民社会であるということを発見しました。そして、そこでは、「アフリカ哲学」の研究も進められていました。

「東南アジア哲学」への私の関心は、「アフリカ哲学」からの影響を受けています。「アフリカ哲学」で採られた手法を参照にしつつ、「東南アジア哲学」の方法論を構築できないかと、今、「アフリカ哲学」の本も読んでいるところなんですよ。アフリカも東南アジアも植民地化されていたことは共通しているのですが、アフリカは、国家が不安定で、ナショナルアイデンティティが比較的希薄であり、人種的アイデンティティが強固です。一方、東南アジアは、国家が比較的安定しており、ナショナルアイデンティティの意識が強いところです。違いと共通点を明らかにしつつ、方法論を模索します。

また、現地で哲学実践を普及させていくためにも、その土地の哲学を理解している必要があると思います。例えば、環境倫理への取り組みにしても、西洋と東南アジアとでは価値観が大きく異なる。子どものための哲学も、現地の価値観に根ざして哲学的な思索を育てていくのが近道なのではないでしょうか。

東南アジアで哲学する

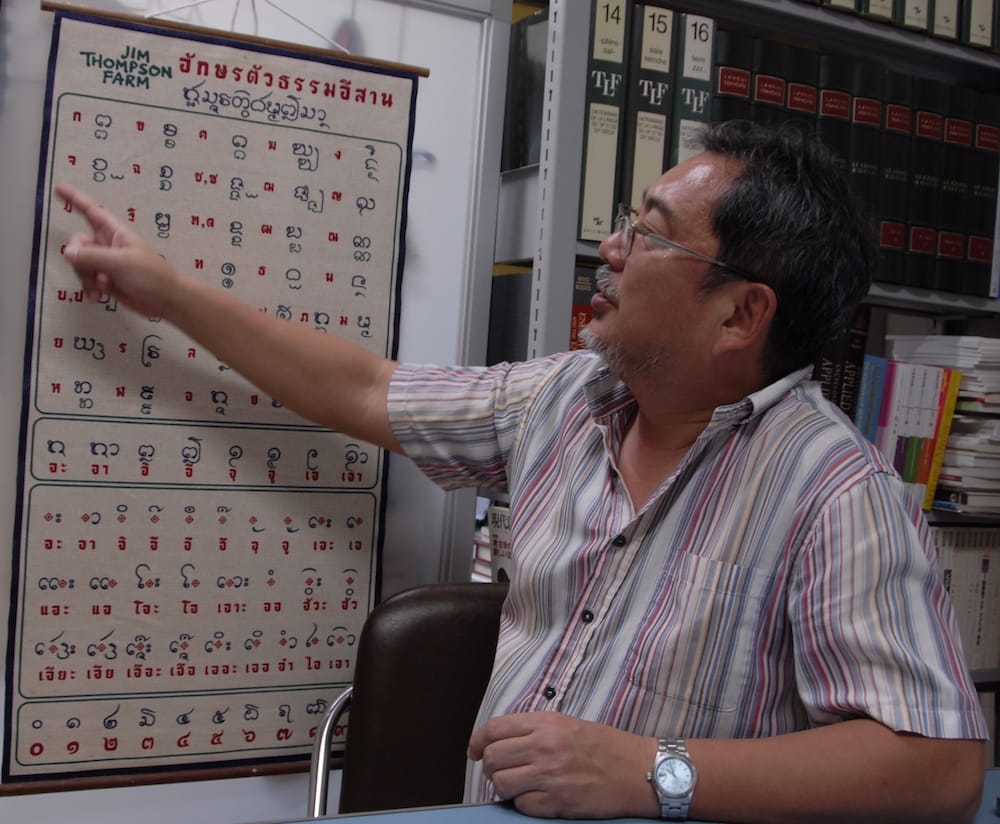

ratik:研究室にも東南アジアの雰囲気が溢れていますが、このミニタペストリーは何ですか?

タイ語、ラオス語のミニタペストリー

望月さん:赤いのがタイ語のアルファベットで、青いのがラオス語のアルファベットです。44文字の子音文字と母音記号から成り立っています。パソコンのキーボードもタイ語仕様で、タイ語をブラインドタッチで打てるように、今、練習しているところです。タイ語はオモシロイですよ。「西洋哲学を研究している人間がタイ語を勉強して、意味がないのでは?」と考えられるかもしれませんが、タイ語を勉強して、これまでの品詞分類の考え方が覆り、西洋語は世界に数多くある言葉のあり方の一つに過ぎないのだと感じました。いわゆる文法用語自体が西洋語を基準にできていますので、タイ語にはそれらをそのまま当てはめることができません。タイ語では、動詞と名詞や形容詞の区別が曖昧で、時制もなければ、単数複数の区別もありません。そういう言葉でもって世界を見ると、見え方が違ってきます。将来はクメール語にも挑戦したいと思っています。勉強して、クメールの民話を読み、「東南アジア哲学」の研究や現地での哲学実践につなげていくつもりです。

パソコンはタイ語のキーボード

ratik:大阪に戻ってこられてからも東南アジアにはよく行かれているようですね。

望月さん:はい、バンコクには、5時間で行けますし、格安航空会社の便を利用すれば、時期によっては、往復で3万円を切るチケットが手に入りますから、東京より近い感覚で行き来しています。

最近、タイに現地財団法人を設立して、教育研究のタイ日間協働を進める取り組みを始めました。例えば、バンコクの住宅密集地域で実施するノロウィルス不顕性感染の調査研究を助成するプログラムに着手したところです。こうした調査を行う場合、検体の提供を住民の方々にお願いしなければならないのですが、そのような面倒を見るためのお手伝いをさせていただくわけです。また、タイの理工系大学生を対象とした日系企業への就職を目指した日本語教育やインターンシップ開発のプログラムも、この財団の助成により進めています。

タイのチュラロンコン大学で行なっている客員教授としての講義は、かれこれ10年近く継続しています。当初は一般教養の哲学・論理学にあたる科目を受け持っていたのですが、最近では大学院で日本哲学を講じる授業も担当しました。

チュラロンコン大学

実は、家族がバンコクでの生活を続けていまして、現在は、私のほうが大阪に単身赴任しているという形になっています。大阪とバンコクに半々ぐらいの感じで暮らしています。

ratik:そうだったんですか。すごい入れ込みようですね。望月さんは、東南アジアのどんなところに惹かれていらっしゃるのでしょうか?

望月さん:太陽の力、生命力を感じますね。いつも日本に帰ってきて、「お通夜をやってるみたいだな~」と感じるんです。静かだし、実際、高齢者が多いです。タイ在住の日本人は、6万7000人を超えていますから、日本人だけを相手にしたマーケットが成り立つくらいですし、日本が恋しくなるということもありません。バンコクは、現地で働いている外国人の数も多く、実際、バンコクの中心部を走るスカイトレインに乗っている乗客を見渡せば、その半分ぐらいが外国人ですから国際性の度合いが違います。

哲学をやるにしても、どこでやるかというのは大きいと思います。日本で哲学することと東南アジアで哲学することは違いますね。ヨーロッパですることもアメリカですることも違うでしょう。ひとつの選択肢として、私は、東南アジアの生命力溢れる、外国人も多い国際的な都市に身を置くことを選び、東南アジアの言語で世界を見て、そこにある風土の価値感の中で、「東南アジア哲学」とは何であるのか研究していきたいと思っています。

ratik: お忙しいところ長時間にわたり、ありがとうございました。バンコクでのご活動や今後のご研究にとどまらず、ratikの事業の新たな方向を示してくださり、さらに仕事としてのご提案もいただき、大変嬉しく、ワクワクしてきました。

日本で、哲学が置かれている厳しい状況を理解された上で、気持ちを切り替えて、新たな方向に進まれている望月さんのお話をお聞きして、こちらも変わっていくことが必要だと感じました。「発展途上国における教育開発のための哲学の実践」や「東南アジア哲学」を日本語で発信することにより、日本における哲学の必要性を再認識していくことに繋がるのではないかと思いました。また、それは、従来の哲学書を紐解く新たなきっかけも与えてくれるのではないでしょうか。

インタビュー中で話題になっていた、人材養成のための講義用テキストとしても使えるような「発展途上国における教育開発のための哲学実践」を内容にした電子書籍、webコンテンツとして実現し、2020年4月から公開しています。〔ratik木村 健〕