春爛漫というより、既に夏の暑さを感じる4月21日 土曜日の午後、西宮市大学交流センターにて、大阪キリスト教短期大学 准教授、矢野キエさんが主宰するフォーカシングをベースとしたコラージュワークを体験してきました。矢野さんは、20年近く、子育て世代の母親たちとコラージュワークに取り組んでこられたとお聞きし、家族3人(夫婦+小学5年男子)で参加しました。今回、矢野さんと共にワークを続けてこられたおひとりであるMさんにもご参加いただきました。

哲学者、ユージン・ジェンドリンは、セラピストとクライエントの面接の膨大な録音記録を分析し、カウンセリングに成功をもたらす鍵がクライエントの話し方にあることを見いだしました。クライエントが、自らの身体的な感じに注意を向け、それらに触れながら語ることにより、自己理解が進み、何らかの気づきがもたらされ、セラピーの効果が高まっている、というのです(cf. 三村 尚彦『体験を問いつづける哲学 第1巻 初期ジェンドリン哲学と体験過程理論』序章)。ジェンドリンは、この考え方に基づき「フォーカシング」と呼ばれるカウンセリング技法を提唱しました。今回、体験したコラージュワークも、この流れをくみ、さらに手近な材料で実施できる工夫がなされています。

まず、体の緊張をほぐすため、起立して、簡単な体操から始めました。参加者の1人が即興で考えた、肩を回す、屈伸するなど、自分の動かしたい部分のエクササイズを披露するのを見て、他の参加者も真似て体を動かします。一巡したところで、終了です。私は、コラージュワークにこのような準備運動があるとは知らず、丈が短めのブラウスを着ていたので、腕を上げるとお腹が出てしまって、息子に指摘されてしまいました。ちょっと恥ずかしかったけれど、笑いが起こり、そんなことで、初めてお目にかかる方々にもかかわらず、リラックスムードとなっていきました。この予想していなかった体操で、先程までいた、春の陽気に誘われた人々でごった返していた駅前やショピングモールの流れの中でなんとか動きをコントロールしていた体が、自分の思い通りの動きを取り戻せた感じでした。

さて、コラージュの作業に取りかかります。机にはたくさんの雑誌が並べられていました。

その中から、自分が興味を持ったものを自分の席まで、2、3冊持って来て、コラージュに使いたいビジュアルなイメージとして、自分が気になったり、魅きつけられたりしたページや部分を切り取ります。

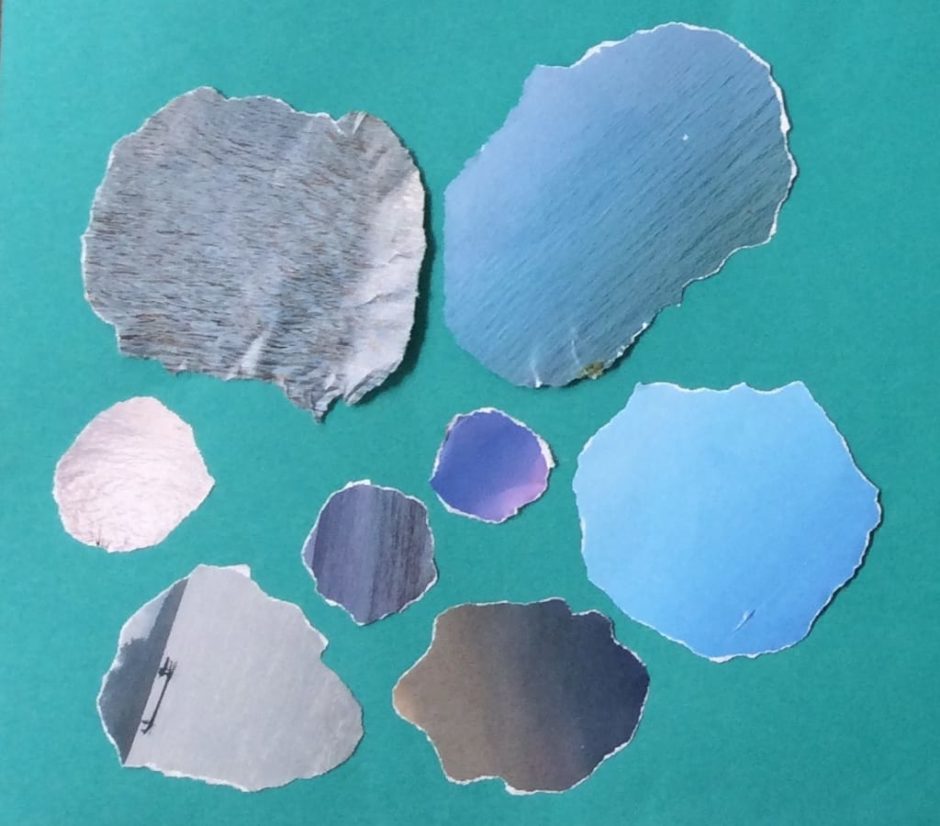

持ってきた雑誌が一通り終わったら、返却し、また他の雑誌を2、3冊選んで持って来て、切り取る作業をします。これを何度か繰り返し、コラージュの素材が集まったと思えたら、台紙となる四つ切色画用紙を選びます。様々な色が用意されてあり、好きな色というより、これと感じたものを選ぶと良いそうです。

今まで、集めてきた素材を思い思いの形にハサミで切ったり、手でちぎったりし、自由にレイアウトして、OKだと思ったら、糊で台紙に貼り付けて、コラージュ完成です。

ここまでで、約1時間ぐらいのワークでした。

休憩の後、制作を終え、くつろいだ雰囲気の中で、1人ずつ、自分のコラージュについて、「どうして、これらの素材を切り取り、ここに貼ったのか」などについて、簡単に説明した後、ディスカッションが行われます。矢野さんが制作者に対し、コメントや質問をします。「制作者本人はどこにいるのか」「この電車はどこに行くのか」等々。

コメントする矢野キエさん

それらは、先生が何らかの答えや解釈を示すものではなく、その問いかけによって、制作者本人から、それらの素材を選んだ時、切り取る形を考えた時、レイアウトした時の体験を振り返り、そのコラージュをより良く言い表す新たな言葉を引き出すようなものに思えました。続いて、他の参加者からも感想が述べられたり、質問が出されたりします。それらに対する制作者の受け答えは、制作している時には、明確には気づいていなかったことにまで広がっているようでした。

各人20分ほどずつディスカッションの時間を持ったのですが、コラージュから出てくる会話は、途切れることなく、自然に、柔らかに紡ぎ出されていきました。最後に、各人の振り返りを述べて、終了です。

準備され、共用された雑誌から切り取ったコラージュですが、参加者によって、全く違うものができていました。特に、今回、家族で参加させていただいたので、よく知っているはずの彼らのコラージュを見て、こんなことを考えていたのかと新たな発見がいくつもありました。家という閉鎖された空間で、外にいる時より、何でも話せるように思えていたのですが、実は、家族だからこそ、いつでも話せるからこそ話さないことや、たまたま抜けてしまっていることもあることに気づきました。コラージュをして、矢野さん、そして、協力してくださったMさんに見ていただき、そして、コラージュを通して緩やかに表現されることにより、気楽な感じで、いつもと違った見方でそれらを受け入れていました。

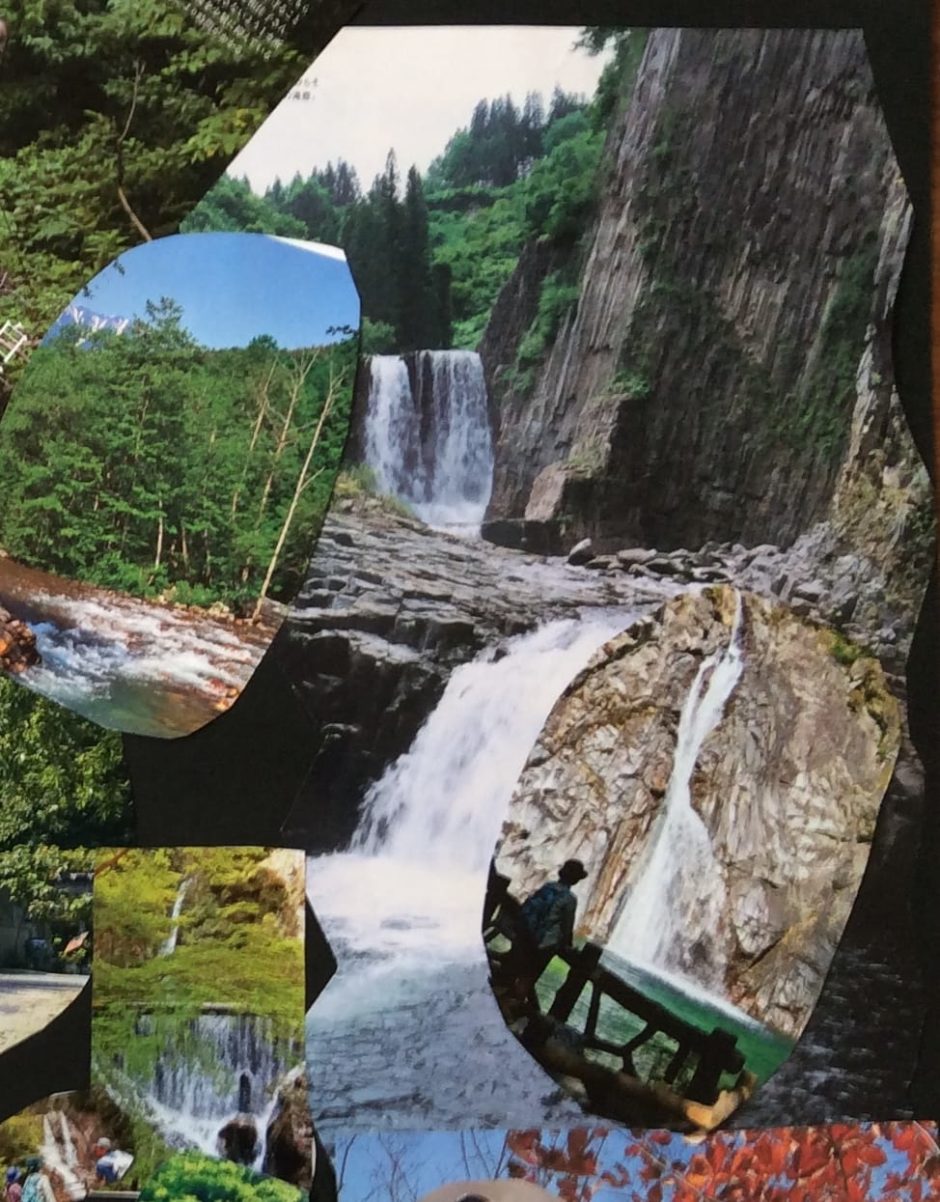

例えば、私も夫も水のある風景をいくつもコラージュの素材として利用していたのですが、Mさん が「お父さんは、全て、豪快に流れ落ちる滝風景。お母さんは、緩やかに流れる川や穏やかな海や湖ですね」とコメントしてくださいました。

私たち夫婦は、2人とも自然のある場所を散策するのが好きですが、好きな場所が違うのだとわかりました。だいぶ前になりますが、赤目四十八滝を訪れたことを思い出しました。街中が酷暑の日であったにもかかわらず、涼しく、気持ちのよいピクニックでしたが、ちょっと立ち止まって、眺めたいポイントやお弁当を食べたい場所は、かなり違っていたのだと…。

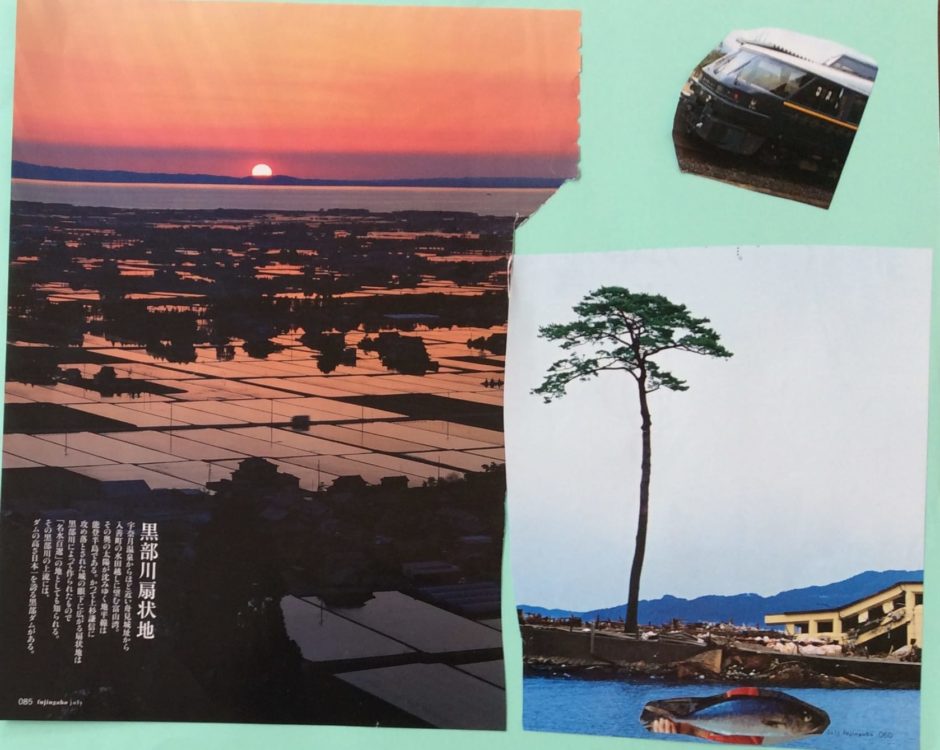

また、子どものコラージュには、彼の考えていることに感銘を受けました。大人とは明らかに違います。大人は、身の回りの切実な責任を負い、介護、育児、仕事、家事、そして自分自身の体調管理に追われていて、コラージュにはそれが、「今、自分の食べたいもの」「動物の親子」「理想の仕事のスタイル」など如実に現れていました。しかし、子どものコラージュは、「奇跡の一本松」や「地震以前にそこにあったであろう風景」や「そこに住む魚たちへの想い」など社会に開かれていたのです。

そして、赤と青が合うと思って作ったという「花火と水面のコラージュで作られた松明」は、お気に入りのコンピューター・ゲームのアイテムから着想され、「ゲームは重要なものである」という大人たちへ(特に両親に対して)のメッセージを意味しているとのことでした。

家に帰って、家族でまたコラージュワークをしてみたい気持ちになりました。しかし、いつものメンバーでは、どうしてもいつものコミュニケーションになってしまうことが容易に想像できました。他者、特に気づくのを手伝ってくれる人がいて、コラージュワークは成り立つものだと再認識させられました。

矢野さんは、フォーカシングに基づいたコラージュワークを実践・研究してこられ、その成果を取りまとめてratikで電子書籍として出版すべく、現在、準備中です。乞うご期待ください。〔ratik 木村 麻子〕

矢野さんの書籍、ようやく完成まで漕ぎ着けました!〔2021年2月8日 ratik木村 健〕